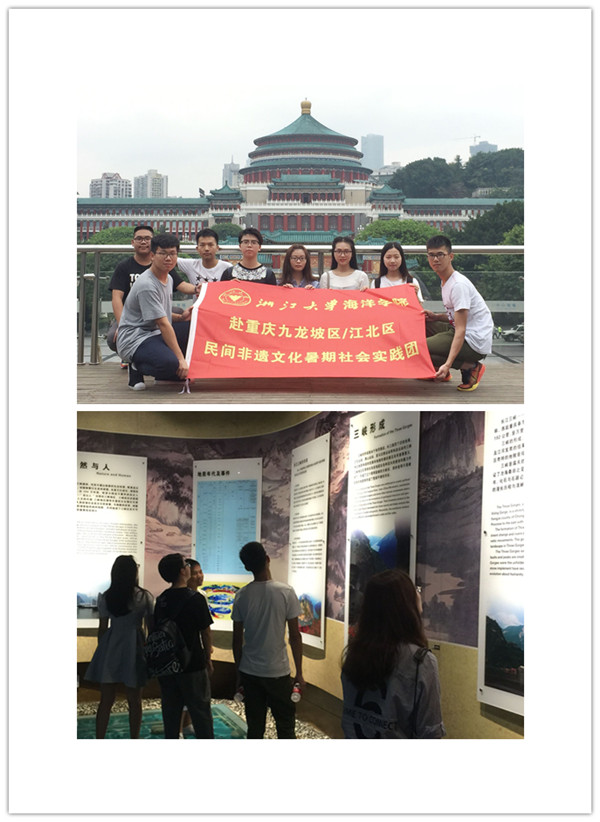

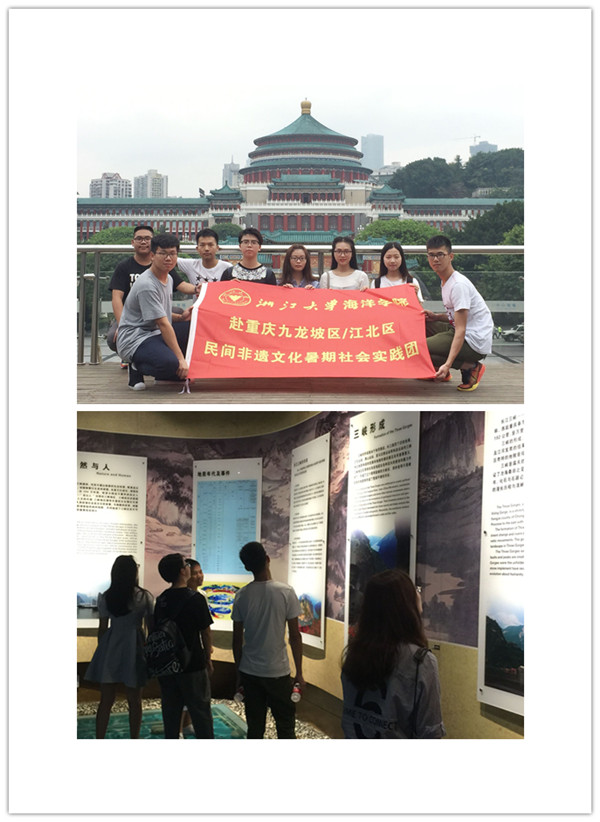

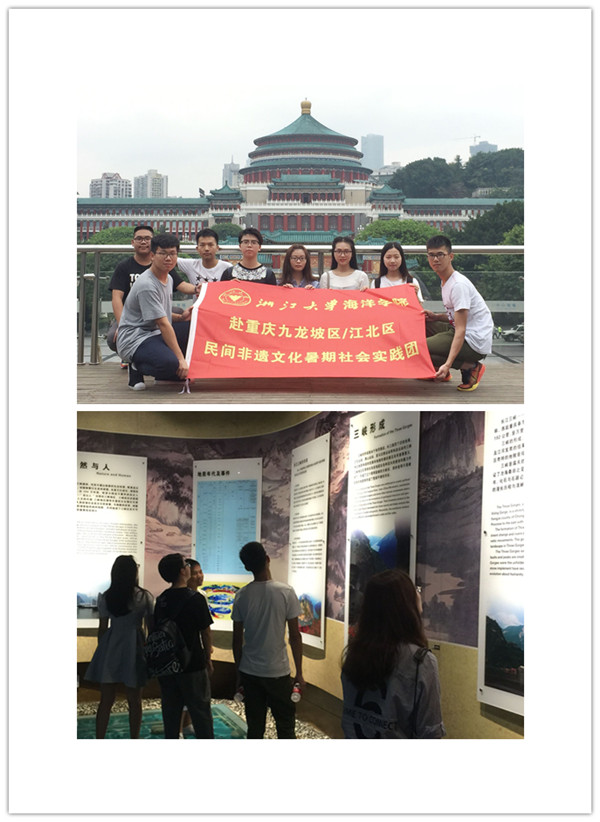

9月6日-7日,浙江大学海洋学院赴重庆社会实践团队来到山城重庆,针对国家级非物质文化遗产——“川江号子”展开参观调研。

6日,实践团来到重庆三峡博物馆。在工作人员的引导下,同学们来到了川江号子馆藏室,认真阅读了关于“川江号子”的故事,体会到了川江号子作为 “劳动人民之歌”,在船运历史上起到的重要作用。除了文字故事,同学们还欣赏了川江号子音频。馆藏室其收录了几十首川江号子,包括在国内外得奖的著名号子和历史悠久的民间号子等。作为川江流域船工们为统一动作和节奏,由号工领唱,众船工帮腔、合唱的一种一领众和式的传统民间歌唱形式,川江号子尽管经历了现在生产生活方式的演变而逐渐被淘汰,但是在重庆三峡博物馆中,川江号子得到比较完整的保存。在非遗参观过程中,同学们也感受到了当前社会各界对优秀传统文化保护的意识在逐渐加强。

7日上午,实践团一行赶赴重庆市渝中区人民路小学,就“川江号子”在青少年中的传承情况进行调研。据悉,为更好地传承川江号子,重庆市渝中区人民路小学开设了川江号子兴趣班,由川江号子传承人曹光裕老师亲自授课。通过对该校师生的采访,实践团队了解到,该校的很多学生都喜欢川江号子,且通过自愿报名和专业老师选拔进入了川江号子兴趣班。一年的学习让他们收获颇丰,不仅对川江号子的历史文化有了更深入的学习,还在表演技巧方面更有了质的飞跃。别看他们年纪小小,在舞台上能够独当一面,还参加过《我要上春晚》等节目。班上的同学大部分都是农民工子弟,他们对学习川江号子很有激情,每次训练都很认真,从他们身上能够看出川江号子的传承大有希望。

此次参观与调研让实践团的同学们对“川江号子”这一国家非物质文化遗产有了更深了解,并看到了年轻一代保护非遗的意识和行动,对文化的的传承和发扬光大,同学们表示,要从我做起,行动起来,为保护非物质文化遗产做出自己的贡献。

供稿:学生思政工作部

文/张浩宇 图/姚鑫