[科考] 海洋学院师生再随“深海勇士”号大洋科考

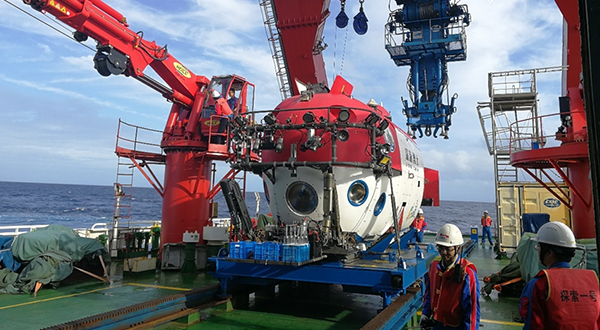

2018年11月至2019年2月,“深海勇士”号载人潜水器在作业母船“探索一号”的搭载下,赴西南印度洋进行大洋考察任务。海洋学院海洋化学与环境研究所副教授潘依雯和她的硕士研究生何杭琦、海洋生物研究所博士生曲梦杰等3人,分别参加了该航次第一和第二航段的科考任务,并完成了各自的第一次下潜。

何杭琦参加了第一航段的科考任务。在这期间,他见证了“深海勇士”号载人潜水器第100次下潜,历经了气旋等恶劣海况的考验。“风浪大的时候,能深刻地体会到坐海盗船时那种失重到超重的轮回。一旦适应之后,这又是一种难得的享受。”按照计划,何杭琦采集了热液区CTD海水样、深层保压海水样,以及贻贝、螺、螃蟹等生物样品;同时对课题组研发的传感器进行了海试,“这个热液区靠近西风带,很少有科学团队来这里进行长时间的下潜作业。我们获得的海水和生物样品都十分宝贵,具有非常重要的科研价值。”

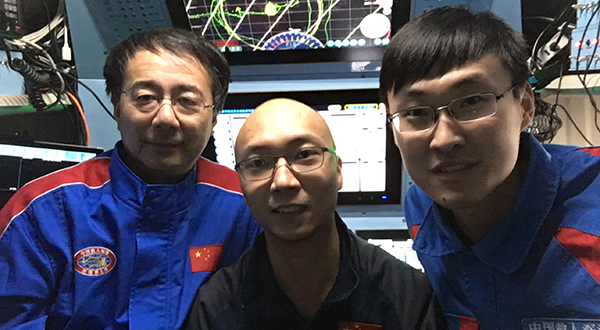

12月17日,何杭琦搭乘“深海勇士”号下潜,去搜寻布放在海底的锚系装置。刚刚20岁出头的他,成为了“深海勇士”号最年轻的下潜科学家。“尤其幸运的是能和叶延英师兄、丁抗老师一起下潜,能有这么一次下潜真是十分难得。”何杭琦说。

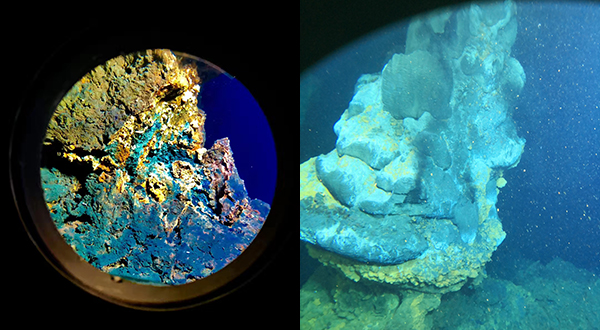

1月5日,潘依雯副教授和何杭琦完成航次交接,利用课题组的传感器,开展深海热液口碳循环相关研究。1月15日,她乘坐“深海勇士”号载人潜水器,下潜到2700米深海。“下潜过程中有两件事让我印象深刻,一是真光层的深度,我一直对书上说大洋中的真光层可以到200m有所怀疑,随着潜器的下潜,光能穿透的深度就这么清楚地摆在你的面前了;二是荧光生物的密集程度。当我贴着右舷圆窗使劲看时,我感到震惊的是发光的荧光生物真多。”潘依雯介绍,亲眼看到的硫化物堆积体显然比视频里看到的要大很多,颜色也非常清晰。“真真切切看到热液喷口,直接会冒出很多的问题,这些问题就是科学家们的原动力,也会成为科学发展的原动力。”

在第二航段的考察中,潘依雯用学院自制的传感器对现场的热液口进行了探测,获得了非常宝贵的原始数据,“我们还将对比深海热液和浅海热液,分析揭示浅海热液与深海热液碳循环、有机碳无机碳的差别等。”潘依雯介绍说。

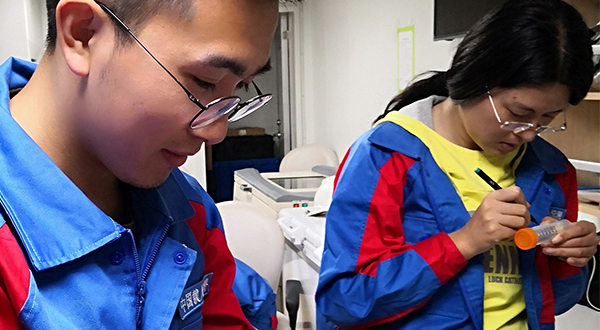

曲梦杰的主要研究方向是海洋大生物,在本次航段中,他主要负责大生物部分的一些工作,包括样品汇总、样品描述、样品前处理、样品保存和样品分配等工作。“我这次出海是以科学研究为导向的,在我参加的第二航段,我们共采集海洋大生物2000余只,包括多孔动物、刺胞动物、软体动物、甲壳动物、棘皮动物等,这对课题组的研究很有帮助。”

1月19日,曲梦杰随“深海勇士”号完成了自己的第一次下潜。“第一次下潜,内心中充满不安和期待。当时,整个潜器被黑烟团团围住,持续了大约十几秒钟,看得我惊心动魄。”曲梦杰说,潜航员依靠过硬的技术和沉着冷静,成功的穿越了这片烟囱林,还操作潜器的机械手,抓取了一只深海螃蟹,完成了难度不亚于“大海捞针”的壮举。“每一次下潜,对‘深海勇士’号来说都是一次挑战,对我们所有科考队员来说也是一次挑战。特别是首次下潜归来的冰水洗礼,更是让我一辈子都不会忘记第一次下潜。”

这是海洋学院的师生第2次随“深海勇士”号进行科学考察。此前2018年4月18日至5月9日,海洋学院海洋生物研究所邸雅楠老师参加了由中科院深海所组织,浙江大学等14家单位共同参与的“探索一号”TS07-02航次,前往我国南海海域开展了科考活动。“下潜深海对于科学家来说,是一次科学理念的洗礼。”潘依雯表示,人类对海洋特别是深海的了解还远远不够,随着深海先进探测技术的不断涌现和海洋领域科学家们的不懈探索,人类对海洋的认知将不断提升。

(文 高楚清 梁立/图片提供 何杭琦 潘依雯 曲梦杰)