浙江大学海洋学院学者研究揭示南极洋流锋面前缘的分层湍流与混合增强 成果在 npj Climate and Atmospheric Science 在线发表

浙江大学海洋学院、海洋精准感知技术全国重点实验室唐群署、林建民研究团队利用海洋多道反射地震成像技术,获得了南极洋流锋面的高分辨精细结构图像,直接观测到海洋层状湍流体的存在,并揭示了锋面处多种不稳定机制所导致的混合增强(图1)。相关论文“Intensifying stratified turbulence and mixing towards the oceanic submesoscale front”近日在国际学术期刊 npj Climate and Atmospheric Science在线发表。

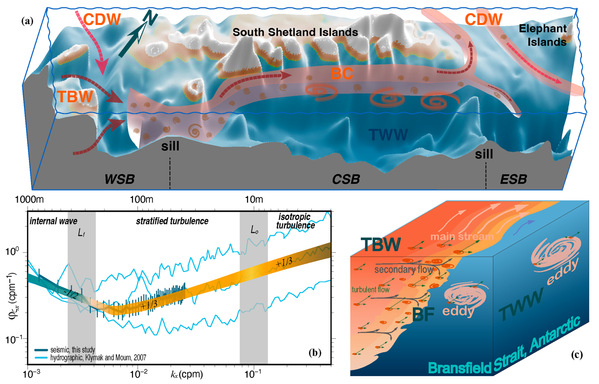

图1: (a)根据地震剖面精准约束的布兰斯菲尔德海峡中的洋流系统;

(b)地震观测到的层状湍流信号谱;(c)洋流锋面前缘处的层状湍流分布

海洋多尺度相互作用与能量串级等问题引起人们日益关注,亚中尺度过程是否是海洋湍流的主要能量来源尚存争议。反射地震成像能够直接捕捉海洋中尺度到细尺度过程,并可据此推断湍流尺度过程。本研究利用该方法获得了南极布兰斯菲尔德洋流(Bransfield Current)的10米分辨率的锋面结构图像(图2),精准约束洋流三维空间形态(图1a)。

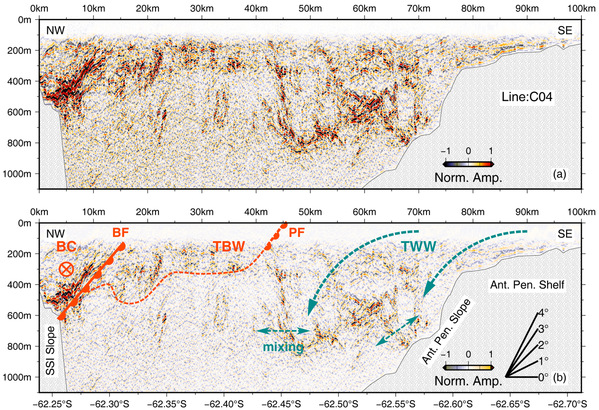

图2: 反射地震揭示的布兰斯菲尔德洋流及其伴随的多尺度过程

研究进一步在洋流锋面前缘附近识别出数百个水平向长度约200米的地震强反射斑块,认定为层状湍流体或各向异性湍流体(图3)。这些斑块主要由水温的垂向变化引起,并以平均0.24±0.13米/秒的速度杂乱运动。斑块在海流中分布不均,数量上朝锋面前缘呈指数增长,超过95%的斑块集中在距离锋面前缘10公里以内,为层状湍流高发区域。

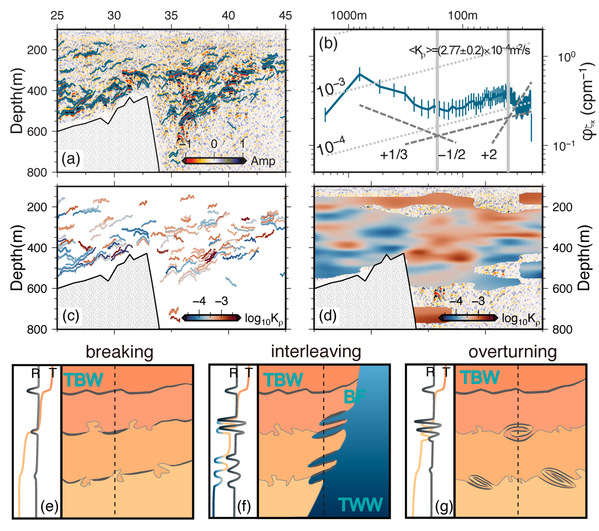

图3: 洋流锋面处层状湍流体观测成像(a,e)与运动速度估算(b-d)

地震数据获得锋面处平均湍扩散率2.5×10-4 m2/s,水文数据获得Thorpe-scale湍扩散率超过10-2 m²/s,均支持锋面处存在强混合(图4a-d)。该研究进一步推测这些反射斑块(层状湍流)与内波破碎片段、水团入侵界面及水团翻转现象相关,分别对应内波破碎、锋面不稳定和剪切不稳定的湍流耗散机制(图4e-g)。该观测结果对近期受到质疑的经典理论框架提出了挑战,支持能量从内波子区经由分层湍流向各向同性湍流子区串级,并非直接从内波子区串级到各向同性湍流子区。

图4: 通过反射地震(a)提取的波动谱(b)揭示洋流锋面处的湍流混合(c,d)显著增强。

造成锋面前缘层状湍流发生的主要过程有内波破碎、水团入侵和水团翻转(e-g)

该研究受到国家自然科学基金、浙江省重点研发计划项目和东海实验室科学基金等资助。本论文合作单位包括浙江大学海洋研究院、中国科学院深海科学与工程研究所、中国科学院南海海洋研究所、英国诺森比亚大学等。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41612-025-01069-x

(黄凤)