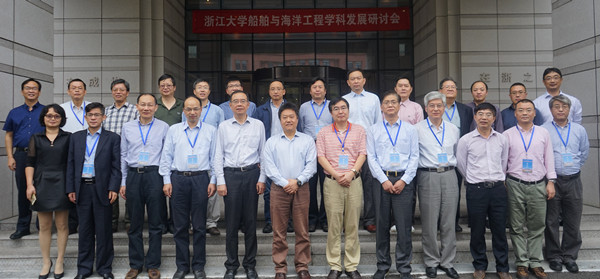

建设一流大学和一流学科,既是国家对高校及其学科建设提出的明确任务和要求,也是我院教学科研工作的重中之重。10月27日上午,十余家国内知名科研院所的院士、专家和知名涉海高校船舶与海洋学院的院长齐聚舟山校区,把脉浙大船舶与海洋工程学科建设与发展,探讨船舶海工行业的发展大计。

浙江大学党委副书记、海洋学院党委书记朱世强出席会议并讲话。校长助理、海洋学院院长陈鹰主持会议。海洋学院船舶与海洋工程学科带头人冷建兴教授介绍了本学科研究方向和内容、支撑学科发展的重要设施、发展规划与举措等。

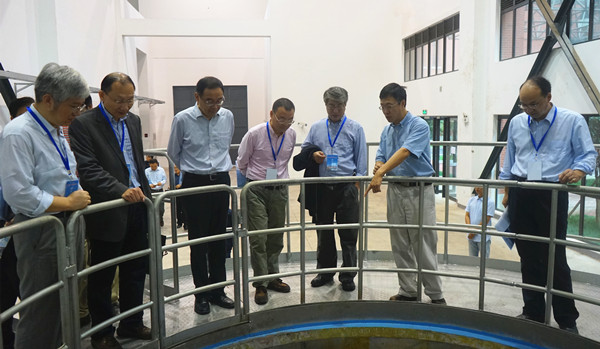

朱世强代表学校和学院对各位专家学者与会表示欢迎和感谢。他简要介绍了浙江大学的办学历史和学科发展思路与举措。朱世强说,在座的都是国内船舶与海洋工程领域的顶尖专家和学者,希望藉此次会议,向各位专家求计问策,请大家为浙大船舶与海洋工程学科把脉。同时,以与时俱进的精神与专家们进一步探讨船舶与海洋工程学科发展的内涵和新方向,加强学研互动。浙大舟山校区建设的国际领先、国内一流的大型试验设施也将是一个开放共享的平台,除了为浙大涉海学科所用,也希望为国内同行们所用。国家大力发展海洋,这对我们是机遇也是挑战,希望国内兄弟院校和单位加强合作、优势互补,用最擅长的力量做最擅长的事情,支撑和服务国家海洋强国战略。

冷建兴在浙江大学船舶与海洋工程学科发展报告中提到,船舶与海洋工程是一个“大行业、小学科”,舟山船舶行业占浙江省的份额在80%以上,行业需求是我们建设好“船舶与海洋工程”学科的根本动力。本学科将以服务国家重大需求为导向,立足海洋科学前沿,嵌入区域海洋经济发展,全面开展船舶与海洋工程领域的教学和技术创新工作。以人才培养为中心,按照“高起点,强辐射,可持续,国际化”的发展理念,依托舟山群岛新区的地域优势和浙江大学多学科综合优势,建设一流的试验条件,不断拓展新领域、新方向,逐步使学科综合实力及水平居全国涉海高校前列,打造世界顶尖的船舶与海洋工程学科。

围绕浙大船舶与海洋工程学科下一步的规划和措施,专家学者们建言,学科建设要坚持 “教学、学术研究、服务社会”三位一体发展。进一步在思想上突破,不仅与其他单位合作搞研究,面向军民工程提供服务,还要致力于创造性地提出一些新方向,如生物信息、海洋环境信息、大气信息等。相比北大清华这些内陆名校,浙大的区位和多学科优势,以及来舟山办学的举措,使得浙大有充分的条件搞好船舶与海洋工程学科。2015年,宁波舟山港货物吞吐量8.89亿吨 位居全球第1。产业需求是学科发展的推动力,要立足舟山群岛新区发展需求,在建岛工程、岛际快速交通、浮式平台利用、岛礁功能扩展、抗台防波堤、渔业生产等方面有所拓展。

中国工程院院士吴有生指出,人类对深海的探索尚处于初级阶段。真正对地球可持续发展发挥做用的不是月亮、不是火星,而是海洋。中国将来在地球一大半没有开发的领域发挥作用,建设海洋强国,大有可为。然而,在船舶与海洋工程研究领域,中国是大国却不是强国。我们所谓的船舶工业产能过剩的只是总装造船,也就是船舶的外壳。而其他的船舶海工领域,不仅没有产能过剩,国产化率平均只有50%,某些高端船用装备产品国产化率仅为20%。为此,我国船舶海工发展要扭转思想,不要过于关注力学问题,我们缺的是“内脏”,要从“造外壳走向造内脏”。船海学科要加强自主研究,从力学研究拓展到仪表、设备、传感器等各种各样的功能系统,从船用的到海工平台、深海资源、海洋科学研究、海洋环境研究、探测等。避免发展发展雷同学科,形成各自优势,尊重对方优势,差异化发展。身处高校和研究所的技术先驱们要主动去研究解决应用技术难题,降低我国船厂的能耗、材耗、人耗,帮助船舶工业转型升级。高校的船海学科教学、教材必须改革,改进教学内容、教学方向。

陈鹰在总结讲话中表示,各位船舶与海洋工程领域的专家学者们对浙大的船舶与海洋工程学科发展提出了许多真知灼见,我们的船海学科具有一定的特殊性,集合了船舶、海洋工程与技术、海洋信息等方向,使得学科交叉融合得更为紧密。我们要发挥力量,拓展中国的船海学科,发挥我们海洋工程与技术优势,办出浙大船海学科的特色。

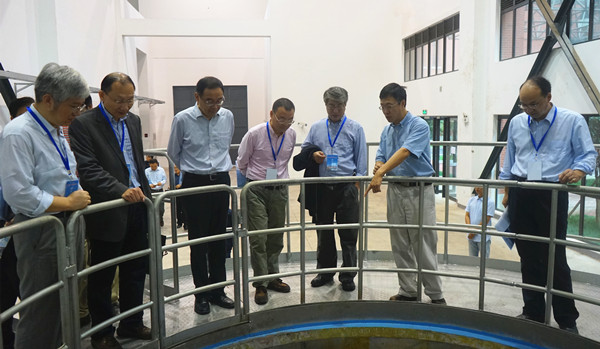

会议期间,专家学者们还考察了浙江大学摘箬山科技示范岛和舟山校区海洋工程与技术大型实验设施等。

校发展规划处处长刘继荣、研究生院常务副院长王立忠,海洋学院副院长胡富强、院长助理陶向阳及党政办、教管部、各研究所负责人参加会议。

供稿:党政办

文/梁立 图/缪濛竹