头条新闻

全球首次!浙大科技助力海底1522米取“火种”

深海逐梦展宏图,燃冰成炬开新篇。

这是体育之火,是科研人员从深海获取,并送给赛会和全国人民的珍贵礼物;

这是科技之火,是科研团队自主研发攻关协作完成,是海洋强国战略的见证和充分体现;

这是人文之火,是从海上丝绸之路的起点广州出发收集的源火,是对新时代海上丝绸之路的致敬。

10月9日,第十五届全国运动会圣火采集仪式在广州举行。

此次采集的圣火源于深海,广州海洋地质调查局联合浙江大学海洋学院、海洋精准感知技术全国重点实验室和东海实验室科研团队联合攻关,通过“引光入海,燃冰成炬”,在我国南海1500米海底采集到了绿色“火种”。

2025年十五运会和残特奥会将于11月在广东、香港、澳门三地举行,届时广州市将承办开幕式。为彰显“绿色、共享、开放、廉洁”的办赛理念,突出“科技+体育+文化”融合于一体的办赛思路,展现粤港澳大湾区的创新元素、科技含量和文化软实力,十五运会和残特奥会广州赛区执委会大型活动部联合广州海洋地质调查局和浙江大学海洋学院、海洋精准感知技术全国重点实验室、东海实验室组成科研攻关团队集智聚力,研发出绿色“火种”采集装置——深海可燃冰保压采集及水下源火引燃装置,在超深海(水深>1000米)环境下获取绿色“火种”。

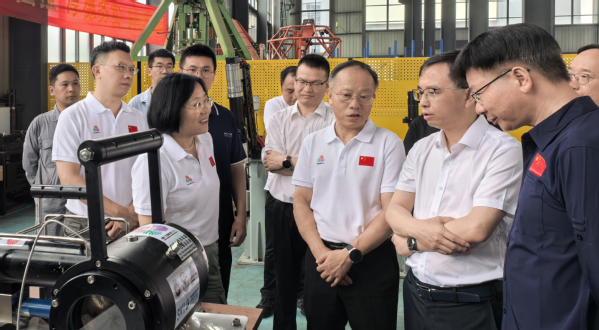

广州赛区执委会来浙江大学海洋学院调研

可燃冰,学名天然气水合物,是一种由天然气和水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质,可直接点燃,燃烧后几乎不产生任何残渣,污染比煤、石油、天然气都要小得多,是一种绿色清洁的高效能源。因此,将可燃冰作为十五运会和残特奥会“火种”,完美契合了本次全运会的理念和宗旨。

但要实现可燃冰的海底采集、分解并点燃,可不是简单的事。自2024年7月起,广州海洋地质调查局联合浙江大学海洋学院、海洋精准感知技术全国重点实验室和东海实验室,开展了基于深海作业机器人—“海马”号ROV的集海底可燃冰气泡原位保压采集与海底引燃系统的技术原理论证和关键技术单元的研制。

浙江大学海洋学院、海洋精准感知技术全国重点实验室研发了一系列深海极端环境探测与采样装备技术成果,与广海局在深海资源勘探方面有着长期的科研合作。接到此次科研任务后,浙江大学海洋学院、海洋精准感知技术全国重点实验室高度重视,与东海实验室一道,成立了由海洋学院党委书记梅德庆教授、东海实验室副主任陈家旺教授担任本次赛会采火执行副组长并分别担任浙江团队总指挥和组长,海洋学院葛勇强博士担任“源火”采集综合保障组副组长,共计4名教授、5名副教授,1名博士后、1名实验师、6位工程师组成的源火采集装置科研攻关团队,开展了“可燃冰气泡原位保压采集与海底引燃系统”技术研发与实验研究。

浙江大学“源火”采集装置科研攻关团队

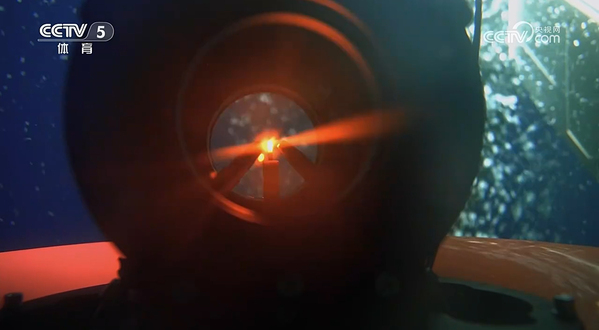

我国可燃冰资源丰富、潜力巨大,我国分别在2017年和2020年成功实施了两轮可燃冰试采,创造了“产气总量”和“日均产气量”等一系列世界纪录。“直接将可燃冰采集上来后需要一些处理才能点燃,而要在1500米的深海底环境下进行点燃,需要很多条件支撑。但燃烧三要素是我们的自信底气,一定能做成这件光荣而艰巨的任务”。深海“源火”采集装置研发组组长陈家旺教授介绍说,首先要对采集到的可燃冰进行降压分解,然后对分解气体进行净化和干燥处理,其次把船上太阳能转换成电通过光电复合缆引至到“源火”引燃舱内。“装置里的电阻丝发热发红后触发甲烷气体燃点,从而获得火种,这就是‘引光入海、燃冰成炬’。”

为此,联合攻关团队经过方案设计、样机迭代、整机优化、边测试边改进,成功开发出了包括可燃冰气泡保压采集舱、双组气体流量微调控阀组、无雾透明玻璃制燃烧舱、高灵敏甲烷气浓度检测单元、快速低功耗电阻超高温加热单元、系统控制舱组件、液压管路以及快速响应的上下位机操控等关键核心技术组件单元与软件。“我们团队对该创新研制的‘源火’采集原理样机进行大量的实验室、压力舱测试,突破了海底可燃冰气泡保压收集、气体燃料/助燃剂流量动态精准控制、燃烧环境维持及废气排出等关键技术。”深海“源火”采集装置研发组副组长、海洋学院博士后葛勇强介绍,陆上原理样机于2024年11月成功进行了水池试验,具备了水下远程点火能力;第一代海试样机于2024年12月成功研发,具备深海采火能力,设备性能进一步提升。

2025年1月,联合攻关团队对“可燃冰气泡采集及海底引燃装置”在实验室高压舱内进行了多次高压模拟实验,完成了第一代海试样机的整体耐压测试(模拟水深2000米),并进行了高压下持续引燃测试,充分验证了深海作业的可行性和装置的可靠性。

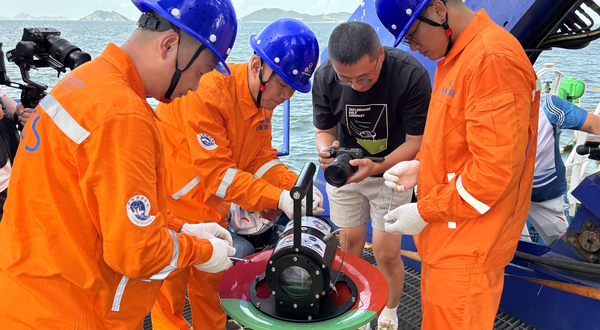

2025年3月,团队完成了“可燃冰深海采集及水下引燃装置”第二代海试样机的研制,对多路气体流量及压力调控系统、上下位机远程控制系统等模块进行了优化升级,并于3月25日与“海马”号无人遥控潜水器在“海洋地质二号”船上首次联合调试,完成了远程精准引燃与长时间调控操作,进一步证实了技术路线可行。5月初,该样机在南海北部冷泉区进行深海试验测试,验证了在深海环境下各系统模块及功能的可靠性。

科研人员在紧张调试

随“海马”号下水作业

从深海“源火”处引火

点燃绿色“火种”

2025年9月18日,“源火”采集团队搭乘“海洋地质二号”科考船到达海马冷泉区开展“源火”采集作业。经过科研人员的紧张调试,“海马”号携带各种传感器、原位测量装置、摄像机、采集工具等下沉到1500米水深海底。

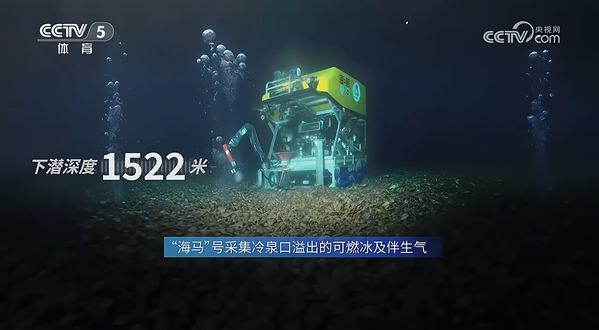

“海马”号坐底(1522米)后,科研人员远程精准操控机械臂持采集舱,采集冷泉口溢出的可燃冰及伴生气。采集到足量可燃冰后,降压使其分解,产生的甲烷气体即为“源火”气源。随后,科考船甲板面的太阳能光伏装置发电并传输到海底,引燃气源获取“源火”。

在“源火”采集过程中,“可燃冰深海采集及水下引燃装置”实现可燃冰气泡的原位保压采集、分解、处理、点燃等功能,顺利完成了深海取火的目标。

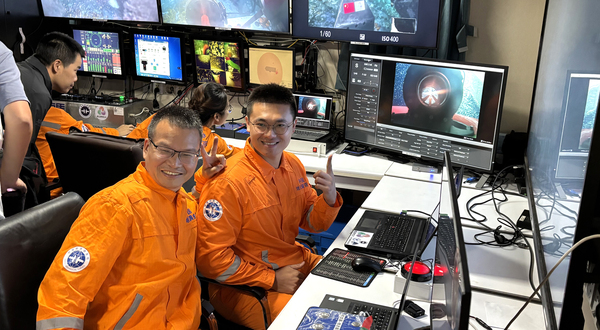

团队科研人员在科考船机房操作室

“可燃冰原位保压采集与海底引燃的实现,这也是我国海洋科技实力的象征,我们的创新科研想法也借助十五运会及残特奥会这一重大赛事得以实现。”陈家旺说,下一步,团队将针对海底直接利用可燃冰绿色利用等进行攻关,解决海底科考活动能量自给的问题。“海底有很多未知的宝藏、未知的物种,有待我们去发现。”

(陆兴华 高楚清)