头条新闻

海洋学院贺治国焦鹏程团队研发成果入选浙江大学2024年度十大学术进展

10月28日下午,浙江大学2024年度“十大学术进展”现场答辩活动在紫金港校区举行,经各项目负责人现场答辩和校学术委员会专家组现场投票,遴选评定出2024年度“十大学术进展”项目。浙江大学海洋学院贺治国教授和焦鹏程长聘副教授团队研发的“海洋水下瞬变速多功能监测装备”项目入选。

极端海洋灾害下的工程安全保障是建设海洋强国的核心支撑。随着海洋工程规模化、集群化、深水化发展,水下监测机器人已成为海洋工程安全运维的关键需求,但现有海洋装备在复杂海洋环境中的机动性和适应性较弱、响应慢、水下识别精度低,难以满足大型海洋工程群水下结构损伤高效精准评估的迫切需求。

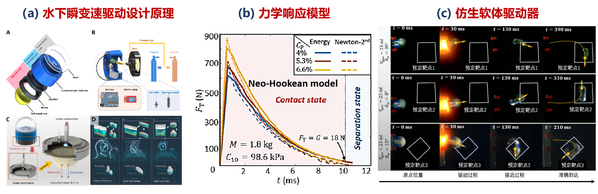

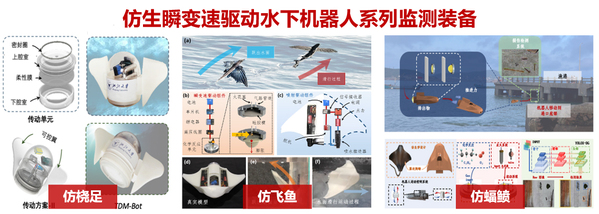

为攻克上述难题,团队创新提出了基于化学放能耦合柔性材料大变形的瞬变速驱动方法,建立了柔性材料大变形-等效爆压转换动力学模型,定量揭示了化学放能与机械能瞬态传递驱动机制,研发了全球首例具有高输出力的水下瞬变速软体驱动装置,具备在毫秒级响应,水下瞬时峰值速度达8 BL/s的运动能力,实现直线加速、自旋转曲线跳跃及水空跨域功能。研制出桡足类/飞鱼/蝠鲼等高机动水下仿生机器人系列监测装备,搭载数据增强与优化水下图像智能识别模型,实现了裂缝、剥落、钢筋外露、腐蚀等结构损伤及海洋生物的高精度识别(>85%),显著提升水下结构损伤识别与风险评估能力。

水下瞬变速驱动设计原理、力学响应模型与仿生软体驱动器

近5年,团队成果授权发明专利52件(国际专利5件),出版专著2部,在机器人领域旗舰期刊等发表论文86篇(入选封面论文6篇,ESI高被引2篇),被《Science》等期刊多次引用与正面评价。近三年,累计实施重大工程水下监测180余次,成功预警结构损伤49处,社会经济效益显著。2024年成果获联合国与世界水理事会联合颁发的国际水奖PSIPW创新奖等,作为荣获该奖的首个中国学者团队,受邀在联合国作全球直播大会报告,被联合国、中新网等数十家中外主流媒体报道,为解决全球水下环境监测问题提供了中国智慧方案。

仿生瞬变速驱动水下机器人系列监测装备

浙江大学年度十大学术进展评选活动由浙江大学学术委员会组织开展,参评成果是在自然科学、工程技术、人文社会科学或与之相关的交叉学科领域中,对科学技术、经济和社会发展有重大意义和作用的基础理论研究、应用研究成果,并具有创新性和良好的社会影响。此前,由海洋学院陈鹰教授负责完成的“无缆水下机器人百米海底的充电传信”项目入选浙江大学2017年度“十大学术进展”。

(马洪宽)