媒体报道

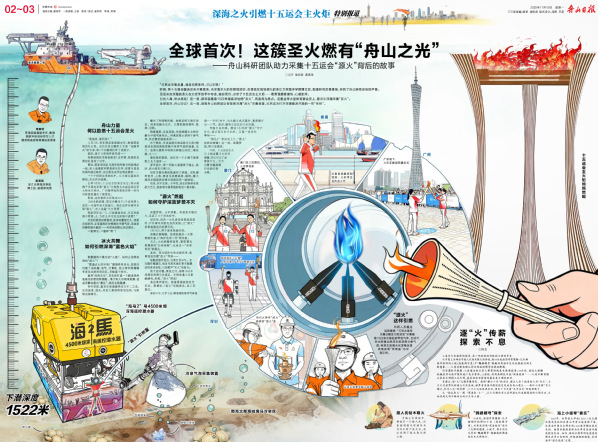

[舟山日报] 全球首次!这簇圣火燃有“舟山之光”

“可燃冰采集足量,满足引燃条件,可以引燃!”

昨晚,第十五届全国运动会开幕现场,当深海采火的视频播放时,在贵宾区现场观礼的浙江大学海洋学院博士后、助理研究员葛勇强,听到了自己响彻会场的声音。

见证来自深海的圣火在火炬手的手中传递,踏浪而行,点燃了十五运会主火炬……葛勇强眼眶潮热、心潮澎湃。

引光入海,燃冰成炬!这一刻,那采自南海1522米海底深处的“源火”,再度成为焦点。这是全球大型体育赛会史上,首次从深海采集“源火”。

全球首次,舟山印记!这一刻,凝聚舟山科研团队智慧的深海“源火”采集装置,已然成为打开深海能源开发的一把“密钥”。

舟山力量何以助燃十五运会圣火

“是信任,是积淀!”

11月7日,在东海实验室副主任、教授陈家旺的办公室,这位在自己履历上又添“全国首次”的专家,用2个关键词打开了话匣子。

信任,缘于15年的并肩作战——

深耕深海技术装备研发!这件事,陈家旺及其团队坚持了15年。

曾经,陈家旺团队与海洋科考相关科研单位一起,深入南海取可燃冰保压柱样,深潜马里亚纳海沟保压取样,前往极地冰浮标海冰调查……

一个个科研成果的出炉,让大家从陌生到默契,从合作到信赖。

去年7月初,十五运会组委会决定,将从南海千米深处采集“源火”方案作为本届运动会采火特色方案时,广州海洋地质调查局第一时间向陈家旺抛出了橄榄枝。

积淀,这份重任水到渠成——

1500米的深海,其压力相当于2个成年男人站在一个指甲盖大的地方。要在这种环境中采集“源火”,有人说是“天方夜谭”。

陈家旺却说:“人,只要装备到位,可以在深海中存活;火,为什么不可以在深海中点燃?”

开发利用好深海资源,陈家旺蓄势已久。而此次要取的,正是南海深处喷涌的甲烷气源,是国家战略性绿色能源——可燃冰的核心组成部分。

一拍即合,一触即“燃”!

冰火共舞如何引燃深海“蓝色火焰”

那簇脑海中跳动的“火焰”,如何去引燃深海的“源火”?

“营造点火的环境!”围绕终极目标,陈家旺组建了由机械、电气、计算机、热工等不同领域专家组成的科研团队,开始逐个攻关。

面对“深海之压”,首先要打造一个能承受海底高压的密闭燃烧舱。基于取火将现场直播,还必须解决舱内“雾化”,保持全程高清。

各种尝试,蓝宝石玻璃最终成为不二之选。它的强度、透光,再加上新材料涂层加持,与预想完美吻合。

解决了封闭舱问题,如何点燃又摆在眼前。陈家旺胸有成竹,只需把握好燃料、助燃、引燃。

精准施策,反复实验。先将海底水合物分解为甲烷气体和水,再高效排水获得干燥气体,然后密封储存备用……

有了燃料,又该如何引燃且稳定火源?精准动态调控调配燃烧中各类气体的流量、压力,连续从密封环境排出燃烧生成的二氧化碳、水……

看似简单原理,但往往一个小细节就要熬上几个通宵……

春节前夕,第一代取火装置终于诞生。此时,距小年夜只剩3天。

但首次高压测试就遇到了难题。团队辗转杭州、上海、海南寻找测试场,最终,浙大海洋学院提供深海环境模拟第一试验场。

结果,并不完美。小年夜,坐在回桂林老家的大巴上,陈家旺与葛勇强的电话一直未断。

“源火”燃起如何守护深蓝梦想不灭

深蓝梦想,从不停歇。实验室不眠灯火,见证了15个月的坚守。

过完年,团队一头扎进设备优化改进中,户外寒风中的几百次实验,让“源火”采集装置迭代到第三代。

9月18日,终于迎来检验时刻。

南海北部海域,陈家旺提前一天带着团队登上“海洋地质二号”科考船。

当天,小小的操控室内,聚集着无数媒体的“长枪短炮”,记录这一“全球首次”的诞生。

此时,作为团队中的主操作手,葛勇强经历着“冰火”考验——

船舱的操作室里,空调打至16℃。坐在操作电脑前,他目光死死地盯着不断跳动的各项参数,只待那声“采火”的指令;

按下启动键,屏息之间,南海1522米深海处的海马冷泉区,可燃冰遇上太阳能储电,刹那,“源火”燃起!

身边掌声雷动,但葛勇强依然纹丝不动。屏幕里,“源火”呈现黄色,显示不稳定。

屏蔽喧嚣,双手飞旋,精准调控各种气体流量……整整5分钟,当火焰变成湛蓝时,葛勇强舒出一口气。此时,他的衣服已被汗水浸透。

考验仍在继续。原定1小时的“源火”守护计划,要求再延长半小时。又是一次漫长等待——

“海马2”号缓缓上升,“源火”依然在燃烧!这一刻,深蓝梦想,终照进现实。

昨晚,十五运会主火炬上的这簇圣火熊熊燃烧,不仅照亮了全球体育史,更照亮着中国深海探索的崭新未来。

“源火”这样引燃

科研人员通过远程操控“可燃冰原位采集分解及引燃装置”采集南海1522米深海处的甲烷气体,合成可燃冰后通过降压装置获得分解气体,利用太阳能光伏发电装置供电实现“燃烧室”内深海引燃。

(记者 徐祝君 黄燕玲)

《舟山日报》2025-11-10